基孔肯雅熱|香港六宗輸入個案 關節痛可「痛到坐唔直」!

衞生署衞生防護中心昨日(8月12日)公布,香港新增一宗基孔肯雅熱(Chikungunya)輸入個案,累計六宗確診,另有一宗可能個案調查緊 [1]。全部個案同外遊有關,主要涉及廣東省佛山市同孟加拉國,暫無本地傳播 [1]。醫學文獻警告,基孔肯雅熱嘅劇烈關節痛可令人「痛到連坐都坐唔直」,甚至動彈不得 [2],長者同慢性病患者仲可能有長期後遺症 [3]。專家同衞生當局籲市民齊心防蚊,唔好亂用藥,以免病情惡化 [4]。

🧍♂️六宗個案一覽

12歲男童(觀塘,8月2日公布)

7月底喺佛山順德區被蚊咬,返港後發燒、皮疹、輕微關節痛,已退燒,情況穩定 [1]。

10歲男童(青衣,8月7日公布)

7月去孟加拉國,發燒同關節痛,喺瑪嘉烈醫院確診,情況穩定 [1]。

55歲男子(青衣,8月7日公布)

10歲男童嘅父親,有長期病患,喺孟加拉國發病,現喺無蚊環境治療 [1]。

79歲女子(鴨脷洲,8月7日公布)

7月喺佛山探親,返港後發燒同關節痛,喺瑪麗醫院確診,情況穩定 [1]。

66歲女子(佛山旅遊,8月8日公布)

曾去佛山,確診後喺無蚊環境治療,情況穩定 [1]。

31歲男子(葵青,8月12日公布)

8月初去佛山,返港後發燒、皮疹同關節痛,喺仁濟醫院確診,情況穩定 [1]。

📌點樣傳播?

- 蚊媒傳播:基孔肯雅熱由白紋伊蚊(花蚊)或埃及伊蚊傳播,蚊子叮咬帶病毒嘅患者後再叮健康人士,潛伏期3-8日,最長12日 [5]。

- 唔會人傳人:唔經飛沫或接觸傳播,但孕婦可能喺分娩時傳畀BB,風險約2.5% [6]。

- 香港風險:白紋伊蚊喺港分佈廣,夏季潮濕天氣加劇傳播風險 [7]。佛山順德區疫情嚴重(約8,700宗病例),係主要疫源地 [1]。香港大學袁國勇教授指,雖無大規模爆發風險,但局部傳播風險「中至高」 [1]。

😖 疾病嚴重性:關節痛可令人動彈不得

急性期症狀(3-8日潛伏期)

- 劇烈關節痛係最大特徵,患者可能痛到手腳、膝蓋動唔到,連坐都坐唔直,甚至暫時失去行動能力,嚴重影響日常生活 [2]。有患者形容「痛到好似關節畀人拎走咗咁」 [2]。

- 其他症狀包括高燒(39-40°C)、皮疹、頭痛、肌肉痛同疲倦 [2]。香港6宗個案均有呢啲症狀,但全部情況穩定 [1]。

嚴重併發症(較罕見)

- 高風險群(如長者、新生兒、慢性病患者)可能有腦炎、心肌炎、腎衰竭或少見嘅出血傾向 [8]。

- 香港嘅55歲男子(有長期病患)同79歲女子(長者)屬高風險,但暫無併發症 [1]。

- 死亡率低於0.1%,多見於65歲以上或有基礎病者(如糖尿病、心臟病) [9]。

長期影響

- 30-60%患者喺急性期後3個月至3年有慢性關節痛,似類風濕關節炎,行路或拎嘢都困難,嚴重影響生活質素 [3]。

- 專家指,呢啲痛症可能同病毒引發嘅過強免疫反應有關,導致關節長期發炎 [10]。香港嘅79歲女子同55歲男子風險較高,但暫無後遺症報告 [1]。

點樣治療同預防?

治療

- 無特效藥,靠支持療法(如退燒藥、止痛藥) [4]。

- 唔好亂用阿司匹林或非類固醇消炎藥,可能加重症狀或出血風險 [4]。

- 疫苗研發有進展,但2025年未有可用疫苗 [4]。

預防

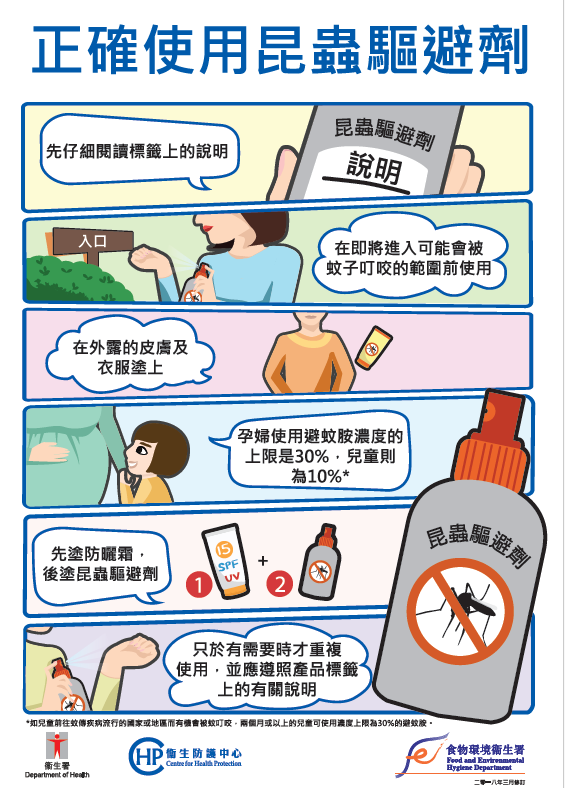

- 個人防護:由疫區返港14日內用含避蚊胺(DEET,孕婦上限30%,細路10%)嘅驅蚊劑,着長袖衫褲,留意發燒或關節痛 [11]。

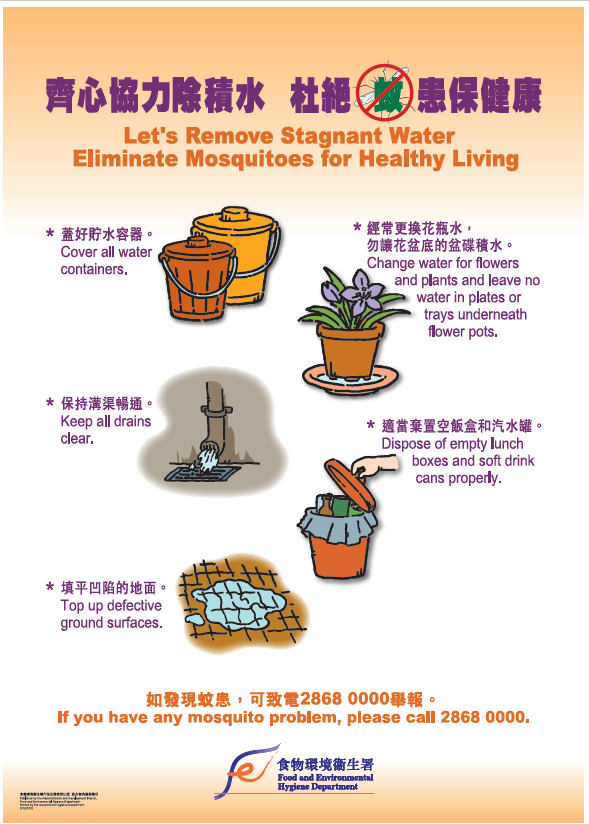

- 家居防蚊:每周清積水(花盆、水桶),裝紗窗或用蚊帳 [11]。

- 政府措施:食環署喺患者住所方圓250米噴殺蟲劑、清積水,全港19區設滅蚊小組,監察白紋伊蚊指數達10%嘅地區 [1][11]。

📣 防蚊貼士|齊心抗疫!

- 📞 發現蚊患?即打食環署熱線:2868 0000 / 1823(24小時)

- 🧳 最近去過佛山?記得防蚊+留意身體狀況

- 💊 唔好亂食藥!睇醫生要講清楚旅遊史

香港基孔肯雅熱疫情暫受控,但劇烈關節痛同長期後遺症風險令人關注。市民同政府要一齊防蚊,防止病毒喺本地傳開!

🔗 延伸閱讀,即睇:

香港政府宣傳預防基孔肯雅熱操施。(資料來源:食物環境衞生署)

重要事項:本文章任何內容僅供參考,不涉及明示及/或暗示有關疾病及/或醫療的任何建議。使用任何藥物及/或補充劑前,必須先向您的專業醫護人員充分咨詢。

以上學術研究來源:

- 衞生防護中心 - 基孔肯雅熱 / 香港錄得的外地輸入基孔肯雅熱個案居住地點及受感染的地方,以及近年有報告出現基孔肯雅熱個案的國家及地區的最新情況

- Simon, F., et al. (2015). Chikungunya virus infection. The Lancet Infectious Diseases, 15(6), 742-749. doi:10.1016/S1473-3099(15)70138-5.

- Schilte, C., et al. (2013). Chikungunya virus-associated long-term arthralgia: A 36-month prospective longitudinal study. Arthritis & Rheumatology, 65(3), 657-669. doi:10.1002/art.37797.

- Burt, F. J., et al. (2020). Chikungunya virus: An update on antiviral development. Antiviral Research, 174, 104670. doi:10.1016/j.antiviral.2019.104670.

- World Health Organization. (2017). Chikungunya Guidelines. WHO Press.

- Fritel, X., et al. (2008). Chikungunya virus infection during pregnancy, Réunion, France, 2006. Emerging Infectious Diseases, 14(3), 469-471. doi:10.3201/eid1403.070703.

- Rezza, G., et al. (2017). Chikungunya and Zika virus transmission in urban settings. Eurosurveillance, 22(33), 30571. doi:10.2807/1560-7917.ES.2017.22.33.30571.

- Weaver, S. C., & Lecuit, M. (2010). Chikungunya virus and the global spread of a mosquito-borne disease. Clinical Microbiology Reviews, 23(2), 443-463. doi:10.1128/CMR.00044-09.

- Mavalankar, D., et al. (2007). Increased mortality rate associated with chikungunya epidemic, Ahmedabad, India. The New England Journal of Medicine, 356(9), 942-943. doi:10.1056/NEJMc070121.

- Miner, J. J., & Diamond, M. S. (2019). Mechanisms of chikungunya virus disease. The Lancet, 393(10169), 258-260. doi:10.1016/S0140-6736(18)32792-9.

- 香港食物環境衞生署. (2025年8月). 病媒控制及滅蚊措施. 香港政府新聞網. https://www.fehd.gov.hk.

Comments ()